清明时期的桑葚

一说到清明,许多人会脱口而出“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,杜牧的《清明》写尽了路人凄迷纷乱的样子。而小朋友们对清明是不一样的心情,因为有清明假,跟随父母祭祖扫墓之路完全是春游之路,春明景和,草长莺飞,桃红柳绿,漫山遍野的映山红,欢乐得心都飞起来了,江南的小朋友们还能遇见挂满枝头的桑葚,今年春天气温偏低,桑葚还绿毛毛的;暖和年头,部分桑葚已经红了,便迫不及待地摘下来品尝,清新的春天味道一下唤醒了全身每一个细胞,整个人里外都浸泡在春天里了。

国丝桑园

桑树长出嫩芽

清明既是中国人扫墓祭祖的节日,也是二十四节气中的第五个节气,蚕“作茧-化蛾”的生命周期暗合清明“生死循环”的主题,而从蚕桑业现实来说,清明是一个起点。清明节(公历4月4-6日)正值仲春与暮春之交,通常气温回升至15-20℃,桑树新叶舒展,为蚕卵孵化提供了理想条件。南宋《陈旉农书》载:“蚕事始于清明,饲以嫩桑,二十日成茧”,说明清明是蚕业周期的起点。江南农谚“清明一粒谷,看蚕娘娘哭”(蚕卵如谷粒般孵化)即反映了此时蚕事之始。为确保桑叶丰产,清明前后需完成桑园整枝、施肥。明代《天工开物》详述:“清明斫桑,桑叶乃肥”,此时修剪桑枝可提高叶片质量,直接影响春蚕的成活率。

嫘祖雕像

桐乡河山镇八泉村“清明轧蚕花”活动

中国是世界上最早开始种桑养蚕的国家,在古代,养蚕是一项重要的农业活动,人们靠天时养蚕,因此形成了诸多祈求神灵庇护的蚕乡习俗。贾思勰的《齐民要术》中,已有“三月清明节令,蚕妾治蚕室,涂隙穴”的记载,而《礼记·月令》中,就有“禁妇女毋观,省妇使,以劝蚕事”的说法。蚕农在清明时节,祭拜蚕神。蚕神是民间俗信掌管蚕的生长和吐丝、保佑蚕旺茧丰的神灵。江浙一带的“蚕花会”多集中于清明,祭拜嫘祖(黄帝元妃,传为蚕桑始祖)或马头娘(民间蚕神)。桐乡至今保留清明“蚕花娘娘”巡游仪式,祈愿蚕茧丰收。湖州含山“轧蚕花”庙会,蚕农以祭神、踏青、贸易相结合,形成独特的文化空间。

明清江南“衣被天下”的丝绸经济使清明蚕俗成为地方认同标志。苏州碑刻载清明“丝市开埠,万商云集”,蚕桑贸易构成节日的经济底色。

桐乡河山镇八泉村“清明轧蚕花”活动

桐乡河山镇八泉村“清明轧蚕花”活动

当代蚕桑业虽因工业化衰退,但清明蚕俗作为非物质文化遗产得以存续。如今,在中国丝绸博物馆等单位的共同努力下,清明“轧蚕花”“扫蚕花地”等蚕俗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的“中国蚕桑丝织技艺”中,而今也在保护中传承、在传承中创新。作为“中国蚕桑丝织技艺”人类非遗保护单位,中国丝绸博物馆以中国传统节令文化为切入点,以传承与弘扬中国蚕桑丝织技艺非遗为宗旨,特别推出融科学性、知识性和趣味性为一体的“蚕乡月令”系列活动,今年也于清明前夕启动了。

“蚕乡月令”活动之“蚕宝宝回家计划”

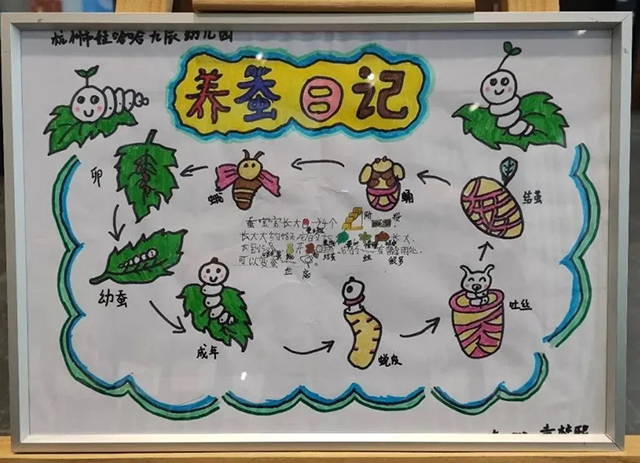

“蚕乡月令”活动图画《养蚕日记》

“蚕乡月令”活动学生作品

“蚕乡月令”教育活动立足本馆专业特色,围绕 “中国蚕桑丝织技艺”核心内容,以馆校合作和馆企合作为基础,以中国蚕桑丝织技艺为核心,以“走出去”和“请进来”的方式开展,整个活动时间跨度从清明开始到端午结束,通过春季养蚕、民俗体验、手工实践、研学之旅、蚕宝宝回家等形式,让少年儿童在实践中感知“中国蚕桑丝织技艺”的丰富内涵和独特魅力,引导他们认识和认同中华文明,提升民族自尊心、自信心和自豪感。该研学项目荣获2024年全国首届文化遗产研学十佳案例。中国丝绸博物馆联合中国丝绸博物馆研学基地——小云龙蚕桑乐园,面向全国参加“蚕乡月令”活动的小朋友,免费发送蚕宝宝科普套装,套装包含20颗以上蚕卵(彩色茧蚕宝宝蚕卵)、2个蚕宝宝饲养盒、饲养手册和羽毛。

清明节,更让小朋友们兴奋的是:可以开始养蚕宝宝了!

生长中的蚕宝宝

清明节与蚕桑业的关联本质上是农耕文明“天人合一”逻辑的体现:自然节律、生产实践与精神信仰在此达成高度统一。这一关系不仅是技术性的农时适配,更是中华文化中物质生产与精神世界交织的典型案例。(本文写作有DEEPSEEK参与)

(作者:季晓芬 中国丝绸博物馆馆长)

初审:苏秀书

二审:楼航燕

终审:郑嘉励

关注我们

×

关注我们

×