作者:周旸

(原文刊载于《文史知识》2021年第12期)

1986年,四川广汉三星堆遗址1号坑和2号坑的发现“一醒惊天下”。2019年以来,在三星堆遗址的同一地点又发现了六个坑,即3至8号坑,它们的发现“再醒惊天下”。关于这些坑的属性和功能,学界有“祭祀坑”“埋藏坑”“器物坑”“祭祀埋藏坑”等不同称呼,为了便于表达,本文采用影响最广的“祭祀坑”,年代也采用相对统一的商代晚期的观点。在此框架下,对丝绸的发现及其意义进行诠释。

任何考古新发现,不是验证便是颠覆已有的认识。时隔三十五年,三星堆祭祀坑出土的新材料,或是补充直至完善、或是修订甚至颠覆过去有关三星堆祭祀坑和三星堆文化的种种猜想和结论。其中,丝绸是此次三星堆考古发掘中最激动人心的新发现之一,具有重要意义。

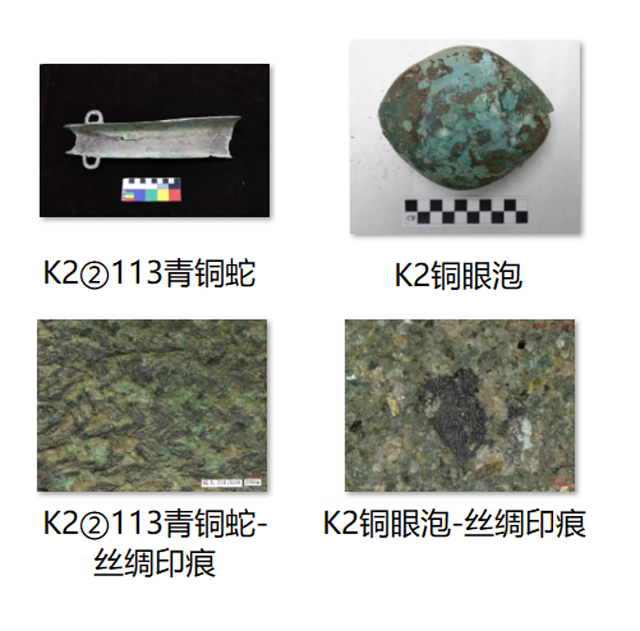

对1号坑和2号坑出土的青铜残片、完整器(图1)进行全面排查,在青铜眼泡、青铜尊口沿、青铜蛇、人头像等十三类器型、四十多件器物上发现大量矿化丝绸印痕,这对新一轮考古发掘中丝绸的发现具有一定的指导性。

图1 发现丝绸印痕的一号坑和二号坑出土青铜器

新一轮考古发掘中,最先在4号坑灰烬层一件青铜器旁土样中发现长宽约3.8×3.1毫米的纺织品,经显微观察,明确其组织结构为平纹,结合酶联免疫分析结果,判定其材质为丝绸,这是首次在新一轮祭祀坑考古发掘中发现丝绸残留物。

在接下来的考古发掘中,经过对土样和青铜器表面的显微观察,发现了丝绸痕迹。其中包括3、4、6、8号坑,都有丝绸残留物或能够佐证丝绸残留物存在的丝素蛋白信号存在。随后,又在3号坑大面具耳朵旁土样、8号坑青铜残片上找到了丝绸残留物,在6号坑木匣底部土样中检测到了丝素蛋白信号,也佐证了6号坑可能有过丝绸。8号坑的丝绸残留物,附着在一件青铜残片表面,其附着面积较大,长宽约1.8×0.8厘米,面积约91平方毫米,为平纹组织结构,是目前发现的最大的一块丝绸残留物,残片周边的土样也附着有丝绸残留物,且在其表面覆着有一层致密的淡黄色涂层①。

本文尝试从四个方面展开叙述——

如何在三星堆祭祀坑中发现丝绸?

三星堆祭祀坑中有哪些品种的丝绸?

三星堆祭祀坑使用大量丝绸是否合理?

在祭祀语境中的丝绸意味着什么?

一、如何在三星堆祭祀坑中寻找丝绸?

以往判断一件纺织品是不是丝绸,可以从形貌、结构和成分等三个层面开展研究,基本涵盖了纺织纤维科学认知的三个层次。

首先是形貌,所谓形貌,就是形态和面貌,对于丝绸而言,在显微镜下放大数百倍,就能很明显地看出其特征形貌;

其次是结构,丝绸是天然高分子材料,不同的高分子材料有不同的分子结构,利用光谱分析,可以明确指认是否是丝绸;

最后是成分,丝绸是由18种氨基酸构成的蛋白质,通过对氨基酸分析,也可以得出比较准确的结论。

丝绸属于蛋白质,在埋藏过程中极易降解,加之三星堆出土文物大多有烧灼痕迹,燃烧和高温对丝绸的保存非常不利,同时,丝绸残留物和坑内的灰烬、泥土、各种器物混杂在一起,给寻找丝绸带来巨大挑战。不难想象,在漫长的历史进程中,当年埋藏入坑的丝绸早已失去本来面貌,以肉眼难以辨识的残留物或者印痕状态存在。三星堆遗址中的丝绸正是呈现出这种极致状态——泥化、矿化和灰化(图2)。当年埋入地下的丝绸,要么化作尘泥碾作土,要么只是在金属器物的表面留下矿化印痕,要么就被焚烧成灰烬。

严格意义上来说,要寻找的丝绸已经不属于传统意义上的纺织品范畴,上述常规方法难以奏效。要于无形处寻丝踪,就要突破常规思路,研发新方法。此时,基于免疫学原理的丝绸微痕检测技术就以其敏感、特异、便捷的技术优势进入视野。

图2 三星堆祭祀坑的丝绸样品

简单来说,免疫学原理的精髓就是抗原抗体反应,这种反应具有一定优势,适用于考古现场的信息提取。

其一是敏感,考古遗址中,丝绸残留物也许只是非常微弱的存在,即便抗原(丝绸的分子标识物丝素蛋白)浓度很低,抗体(丝素蛋白抗体)也能在复杂环境中突破重重障碍,找到抗原并与之结合;

其二是特异,就像一把钥匙开一把锁一样,抗原抗体之间具有非常专一的关联;

其三是便捷,不需要依赖大型设备,测试结果立等可取,适合在考古工地快速检测;

其四是价廉,与大型仪器动辄几百块甚至上千块的样品测试单价来比,这种方法的测试成本较低,适合大规模推广。

基于免疫学原理的丝绸微痕检测技术的突破对寻找三星堆丝绸十分关键。利用该技术,在三星堆1至8号祭祀坑中均发现大量丝绸残留物或丝绸印痕(图3),其中样本包括青铜人头像、兽面具、铜眼泡、青铜尊、青铜蛇等器物,以及坑内的灰烬和泥土。

图3 发现丝绸印痕的部分文物

此次在三星堆祭祀坑中发现丝绸,有赖于科学认知方法和技术的巨大进步。随着多学科团队的协作,三星堆祭祀坑有机质残留物的研究已经从肉眼可见的器物层面延伸到肉眼不可见的分子层面,极大提升了考古现场信息提取水平。

二、三星堆祭祀坑中有哪些品种的丝绸?

商代的纺织品大多是附着在青铜器上得以保存,这是因为青铜器中在埋藏过程中,不断释放铜离子,可以在周边土壤中营造抑菌微环境,有利于丝绸等有机材质文物的保存,逐渐成为青铜器表面的矿化印痕。

商代青铜器出土数量较多,其中部分青铜器上有这类矿化印痕,如殷墟妇好墓出土的青铜礼器表面附有织物的就有五十多件,其中四十件左右是丝绸,在有的铜器上包裹的织物达数层之多② 。但由于早期主要关注的是青铜器本身,而包裹在外的纺织品遮挡了青铜器的图案或铭文,因此在大部分情况下均被清除,以至留存的纺织品并不多。

考古发现的商代纺织品数量虽然有限,但一些丝绸已相当精美,在青铜器上附着的不仅有普通的平纹绢、重平组织的缣、提花的绮,而更重要的是发现了四经绞罗,说明我国的丝绸织造工艺早在商代就已发展到一定高度③。

三星堆祭祀坑出土青铜器表面也保留了大量矿化丝绸印痕,对其进行形貌观察可知丝绸品种有绢、绮和编织物。

部分三星堆出土青铜器上保留有平纹织物,经过测试材质为丝,平纹类织物中的丝织品可以通称为绢。绢的组织结构相同,由于密度、细度、捻度等其他结构参数的变化,以及加工工艺的不同,织物风格特点差异很大。其中,3号坑和8号坑中就发现两种不同风格的绢(图4),其中前者较为稀疏,后者较为密实。绢是最大宗的平纹丝织品,江西新干大洋洲发现大量青铜器,青铜器表面也发现丝织品包裹的痕迹,经分析,其中大部分为平纹绢④。

图4 绢组织结构示意图,K3(上)、K8

在2号坑出土铜眼泡上发现绮(图5)。绮即“织素为文”,是平纹地起经浮花的提花织物,以不同浮长的经线反射光线的能力不同,形成暗花图案,属于较高档的丝织品。

作为丝织品的名称,绮见之于《战国策·齐策》,“下宫糅罗纨、曳绮縠,而士不得以为缘”。

《说文》曰:“绮,文缯也。”其特征为织纹不顺经纬方向,即花纹图案由斜向线条构成。

《释名》云:“绮,倚也,其文欹邪,不顺经纬纵横也。”

图5 绮组织结构示意图,K2铜眼泡

目前发现殷商时期绮的实物并不多,瑞典斯德哥尔摩远东古物博物馆保存的商代铜钺上发现的绮,是平纹地上显菱形花纹的丝织品。此外,在瑞典马尔莫博物馆保存的铜觯(zhì)上,也发现有类似铜钺上的斜向经线组成的斜纹,推测为绮⑤。故宫博物院所藏商代玉戈、商代铜戈把上也发现绮的印痕⑥。河南安阳殷墟妇好墓出土的青铜偶方彝的丝织品印痕上,发现有回文图案的绮,“其花纹与殷代造型人物形象上的衣饰和某些铜器上的局部花纹是相同的”⑦。

在2号坑出土青铜蛇的背部发现多层织物,其中最外层为斜编织物(图6)。编织是原始纺织品构成的方法之一,编织技术最初大概是从编结捕捉鱼和鸟兽的网罟发展到编制筐席,再由编制筐席发展到编织织物⑧。随着时代发展,编织技术得以细分与提升,出现了斜编、绞编、环编、绕编等单一技法,其中斜编是非常原始而广泛使用的编织技法,浙江吴兴钱山漾遗址出土的丝带即采用最简单的平纹斜编⑨。

图6 编织物示意图,K2②113青铜蛇

三、三星堆祭祀坑使用大量丝绸是否合理?

三星堆是古蜀先民创建的古蜀国都邑,其地的蚕桑丝织业有着悠久的历史。如果对古蜀地区的丝绸发展历史进行梳理,就会发现,三星堆祭祀坑里使用大量丝绸亦属合理。

我国古代有关蚕桑的传说大多与蜀地有关。

《华阳国志·巴志》记载,禹“会诸侯于会稽,执玉帛者万国,巴、蜀往焉”。

司马迁在《史记·五帝本纪》中记载:“黄帝居轩辕之丘而娶西陵氏之女。” 黄帝元妃嫘祖西陵氏教民养蚕,传说嫘祖就是四川成都盐亭县金鸡镇嫘祖村人。

许慎在《说文解字·目部》里讲:“蜀,葵中蚕也,从虫,上目象蜀头形,中象其身蜎蜎。”

《释文》和《玉篇》里说“蜀”是“桑中虫”,亦即蚕虫。

在《先秦蜀国王权更替考述》一文中,毛曦综述前人的研究成果,指出蜀国的“蜀”字“与其最初养蚕相关”,把蜀国的开端和蚕丛一族相照应。

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”,李白在《蜀道难》中慨叹古蜀国历史的久远和茫然无知。

古蜀人的神话体系中,蜀王大多是关联生业、造福众生、谋求福祉的人神集合体,蚕丛教民养蚕,鱼凫教民捕鱼、杜宇教民农耕、开明带民治水,而蚕丛一族以养蚕为其经济活动的主体,传说蚕丛氏因穿了青衣到民间劝农桑而得名“青衣神”。

传说也许不是无稽之谈,如果传说暗示着古蜀的丝绸起源,那么考古发现和史料可以非常清晰地勾勒出此地丝绸的发展与兴衰。

西周时,蜀已向周王朝进贡蚕桑制品;春秋战国时,四川的蚕桑业已达到一定规模,成都百花潭出土战国铜壶上的采桑图,形象地反映出当时蚕桑生产的繁忙景象,古蜀国因“布帛金银”之丰饶而闻名,以至于司马错劝秦惠王(公元前337-前311年在位)伐蜀时即指出“得其布帛金银,足给军用”;秦统一中国后,迁山东六国豪强至蜀,其中不少人是工商业奴隶主和奴隶工匠,他们带去了中原地区先进的丝织技术,尤其是“织文”(织锦生产)技术,为蜀锦生产奠定了基础。

两汉时期,四川的蚕桑丝织业更为兴盛,朝廷对锦帛的需求量大增,此时成都东南隅围城建织锦工场,委派“锦官”督造,称为“锦官城”。成都有锦江,《蜀中广记》称“织锦既成,濯于江水,其文分明,胜于初成,他水濯之不如也”,濯锦之江称为“锦江”,买卖蜀锦的集市称为“锦市”,织锦工人居住的地方称为“锦里”,官员住处称为“锦官驿”,可见当时织锦之盛。

2012年,成都老官山汉墓出土了前所未有的四部蜀锦织机模型,据此复原了世界上最早的提花织机及“五星出东方利中国”汉锦,印证了蜀地织锦业的繁盛历史以及对丝绸之路不可或缺的意义。

三国时期,诸葛亮很重视耕织,他在家居之地城南双流的葛陌,亲自种桑八百株,以激励军民。他还在军中强调特别强调“今民贫国虚,决敌之资,唯仰锦耳”。

魏晋南北朝时期是蜀锦生产和外输的一个高峰期。朱启钤在《丝绣笔记》中提到“自蜀通中原而织事西渐,魏晋以来,蜀锦勃兴,几欲夺襄邑之席,于是襄邑乃一变而营织成,遂使锦绫专为蜀有”。可见,当时西南蜀郡已成为全国闻名的丝织中心,其著名产品蜀锦逐渐占据了国内的主要市场。

唐代的蜀锦,无论生产规模还是技艺都进入到一个鼎盛时期,蜀锦生产遍布川中。“蜀地锦织成”“蜀烟飞重锦”“夜雨催成蜀锦机”“越罗蜀锦金粟尺”等唐代诗句都说明了蜀锦名噪一时。唐时我国和日本的经济文化交流频繁,蜀锦产品大量流入日本,其中一部分是唐王朝对日本使团、王室和寺庙的赠礼,至今仍作为国宝被收藏在日本京都的正仓院、法隆寺等处。

五代十国时期,织锦业仍然比较发达,品种亦有所增加。宋复建“成都府锦院”,生产皇室、贸易用锦。南宋后期,全国的织锦中心移至江南,宋锦、云锦相继崛起,蜀锦生产日渐式微。之后,蜀地丝绸起起落落,难现昔日辉煌。

2006年,国务院被“蜀锦织造技艺”列入中国首批国家级非物质文化遗产名录。2009年,联合国教科文组织将“中国传统桑蚕丝织技艺”列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,蜀锦织造技艺作为重要组成部分位列其中。

四、在祭祀语境中发现丝绸意味着什么?

新发现也必定会带来更多的新问题,那就是为什么三星堆祭祀坑里会出现如此多的丝绸。坑内出土的大量青铜器、象牙、玉器、金器,原本都是存在于宗庙、神庙中的祭祀用器,出于某种原因被埋藏,埋藏过程中,丝绸或被焚烧,或包覆在青铜器表面,或被掩埋,究竟意味着什么?

早期的丝绸来之不易,由此得到的丝绸也不会是普通的织物,丝绸的一个重要用途是祭服。

《礼记·月令》云:“蚕事既登,分茧称丝效功,以共郊庙之服”,说明躬桑亲蚕所得之丝主要是供郊庙祭祀之服。

《礼记·祭义》中更详细地记载了养蚕献茧的仪式,“岁既单矣,世妇卒蚕。奉茧以示于君,遂献茧于夫人。夫人曰:‘此所以为君服与?’遂副袆而受之,因少牢以礼之。古之献茧者,率用此与。及良日,夫人缫,三盆手,遂布子于三宫夫人、世妇之吉者使缫,遂朱绿之,玄黄之,以为黼黻文章。服既成,君服以祀先王先公,敬之至也”。

《礼记·祭统》云:“王后蚕于北郊,以共纯服……夫人蚕于北郊,以共冕服……王后夫人,莫非蚕也。身致以诚信,诚信之谓尽,尽之谓敬,敬尽然后可以事神明,此祭之道也。”

上述史料说明丝绸在祭祀中的重要作用,不仅事神明的祭服必须用丝绸,而且必须用亲蚕亲缫所得之丝制成祭服,方能体现虔诚恭敬。

三星堆二号坑出土的青铜高台立人像,服饰繁纹满饰,纹样构图对称工整(图7),应为在丝绸面料上刺绣或印绘所成⑩。其中最外层礼服饰有四龙,龙纹两两相背,龙首上昂,龙爪紧握为拳,龙翅高展。龙首向上的卷龙即衮,饰有衮的礼服即王者之服衮衣。《说文》云:“衮,天子享先王。”《周礼·司服》也说“王之吉服,享先王则衮冕”。立人像身着衮衣,具有王者身份,立于高台之上,手握神器,又具有巫者身份。这尊仿真人大小铸造的立像,应是描摹一位身着“衮衣绣裳”丝绸华服的领袖主持隆重祭典的场景。

图7 青铜立人像纹饰拓片⑪

与此类似的是,丝绸也作为祭祀时用的物品,如帛书或帛画,其用意应是把丝绸当作是一种载体,把其上所书画的内容传达到另一世界。帛书也用于书写两国之间的盟书。中国有一句成语“化干戈为玉帛”,这里的玉和帛均是书写国书的材料,写后或埋入地下或是以火焚烧,表示可将盟誓要义上达于天。采用免疫学技术,在4号坑灰烬层中检测到非常强烈的丝素蛋白信号,说明此处曾经焚烧过大量丝绸,也表示丝绸在祭祀语境中的另一种功能。

因此,早期丝绸主要是事鬼神而用之,在祭祀语境中有着特殊的含义。后来丝绸也可以用于尸服,也就是人死了入殓时,穿着丝绸必然会利于人与上天的沟通。文献中可以找到相关证据,《礼记·礼运》载:“治其麻丝,以为布、帛,以养生、送死。”麻布用于生前服饰,丝帛主要用于尸服。

春秋战国之后,丝绸的生产量越来越大,人们对丝绸那种神秘感也越来越弱。同时,中国社会也逐渐从早期天人合一的巫术世界里走向一个以礼制为特征的封建社会,养老亦逐渐多用丝绸制成常服。《孟子·梁惠王》曰:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,可能是同样的意思。五亩的宅地,栽上桑树,五十岁的人就能穿上丝绸了。

其实,不仅仅是丝绸,蚕和桑也在中国人的精神世界中具有独特的意义。蚕是自然界中变化最为神奇的一种生物,自古至今仍让人们感到惊叹不已。蚕一生经历卵、幼虫、蛹、蛾四种状态变化,这种静与动之间的转化(包括眠与起)使人们联想到当时最为重大的问题——天地生死。卵是生命的源头,孵化成幼虫就如生命的诞生,几眠几起犹如人生的几个阶段,蛹可看成是一种死,原生命的死,而蛹的化蛾飞翔就是人们所追想的死后灵魂的去向了⑫。《博物志》云“蛹,一名魂”,正是此意。

既然蚕的变化如此神奇而重要,那蚕赖以生存的桑也就显得十分神圣了。从古史传说来看,桑林不啻是蚕的栖息地,而且与民俗活动亦有密切的关系。其中的活动主要有两类,一是在桑林中男女祭高媒神,以求子;二是在桑林中祭天,以求雨。求子是为了子孙繁衍,求雨是为了粮食丰收,上古时期人类所有活动中两项最重要的活动都在桑林进行,说明桑对于先民的重要性。

桑林是上古时期男女相会之所,《诗经》中有大量描述。《如《小雅·隰桑》“隰桑有阿,其叶有难,既见君子,其乐如何”,《魏风·十亩之间》“十亩之间兮,桑者闲兮,行与子还兮”,而最明显的则是《鄘风·桑中》“期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣”。汤的重臣伊尹则“生于空桑”。桑林作为求雨场所最为著名的例子是成汤桑林祷雨,《吕氏春秋·顺民》记载:“昔者汤克夏而正天下,天大旱,五年不收。汤乃以身祷于桑林。”《淮南子》高诱注:“桑林者,桑山之林,能兴云作雨也。”

由于桑的重要,人们进而想象出一种神树称为扶桑,一个太阳栖息的地方,《山海经·海外东经》:“汤谷上有扶桑,十日所浴。”三星堆出土的铜树中就有一枝被确定为扶桑树,铜树下为喇叭状树座,树干笔直,上出九枝,枝上及树顶各栖一鸟,并有铜龙、铃、花、叶等挂饰,也许古蜀先民将沿扶桑树上下亦看作是天地间沟通的途径之一⑬。此后,扶桑的形象常见于战国秦汉艺术品中。湖北擂鼓墩曾侯乙墓出土漆箱之上也有扶桑图象,此扶桑为一巨木,对生四枝末梢各有一日,主干直上一日,另一日被后羿射中化作鸟,共十日。后羿射日形象的出现,更有力地证明了这是当时人们想象中的扶桑形象⑭。

三星堆过去只发现了两个坑,这次新发现从两个坑增加到八个坑,在出土大量文物的同时,还对周围进行了详细勘探,对完整认识当时的礼仪空间、宗教思想,乃至反映的宇宙观念,都提供了非常重要的考古学资料。将来若以此为基础,复原当时“神庙”或者“祭祀区”的神祇体系、贵族构成、供奉陈设、礼仪空间的时候,千万不要忽视丝绸的存在。丝绸的发现,一定能提供更多的信息,更有利于我们理解三千年前的古蜀先民是如何表达宗教,如何思考宇宙和生死的。

中华文明很早就形成了多元一体的宏大格局。以三星堆和金沙为代表的古蜀文明,不仅是中华文明的重要来源和组成部分,亦是中华古代文明共同体中最具特色的区域文化之一。秦并巴蜀,蜀地以及西南广大地区则陆续融入华夏。在一体化进程中,丝绸是一个非常显著的趋同要素,神话传说、史料记载、考古发现均表明,关于丝绸,巴蜀和中原秉承着大致相同的知识体系和价值体系。

① 郭建波,蔡秋彤《三星堆遗址丝绸残留物的发现及其考古学价值思考》,《中国文物报》2021年8月4日。

② 中国社会科学院考古研究所《殷墟发掘报告(1958-1961)》,文物出版社,1985。

③ 中国社会科学院考古研究所《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980。

④ 沈筱凤等《江西新干大洋州出土商代青铜器上附着丝织品的鉴定》,《中国丝绸博物馆鉴定报告第1号》,1992。

⑤ [ 瑞典 ] 西尔凡《殷商的丝绸》,《远东博物馆馆刊》1937年第9期。

⑥ 陈娟娟《两件有丝织品花纹印痕的商代文物》,《文物》1979年第12期。

⑦中国社会科学院考古研究所《殷墟妇好墓》。

⑧赵丰《中国古代的手编织物》,《丝绸》1990年第8期。

⑨徐辉、区秋明、李茂松、张怀珠《对钱山漾出土丝织品的验证》,《丝绸》1981年第2期。

⑩黄能馥《复原三星堆青铜立人龙纹礼衣的研发报告》,《装饰》2008年第1期。

⑪图三星堆研究院、四川广汉三星堆博物馆,四川省文物考古研究院《三星堆青铜器线绘与拓片》,巴蜀书社,2021。

⑫赵丰《丝绸起源的文化契机》,《东南文化》1996年第1期。

⑬孙华《铜树——太阳栖息的扶桑和若木》,《中国文物报》1992年5月17日。

⑭湖北省博物馆《随县曾侯乙墓》,文物出版社,1980。

关注我们

×

关注我们

×